Artisanat minier et durabilité : qui est responsable ?

L’artisanat minier est le troisième pan de l’exploitation minière au Mali. Il est géré par les collectivités territoriales avec l’assistance technique du Ministère des Mines. Lors de l’adoption du Code minier de 2023, la question de l’impact de ce sous-secteur a été soulevée, avec en ligne de mire celle de savoir qui doit être tenu pour responsable en cas de dégradation de l’environnement.

Le Mali, au fil de ses codes miniers, a toujours laissé une place de choix à l’orpaillage, reconnu comme une pratique ancestrale. Selon la législation, cette pratique doit se faire dans des couloirs déterminés par l’administration minière, après que les collectivités aient formulé la demande.

Déresponsabilisation des exploitants artisanaux.

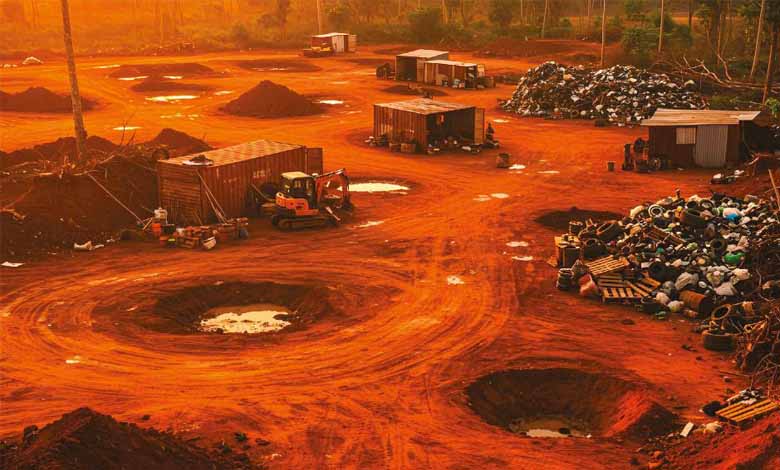

Le constat établit clairement que les couloirs n’ont jamais été un succès, pour plusieurs raisons, et donc il n’est pas rare de voir des sites d’orpaillage émerger de partout dans les zones minières de Kéniéba, de Kangaba et de Sikasso, etc.

Selon la Chambre des Mines et la Confédération des Sociétés coopératives des orpailleurs du Mali, le pays compte environ 350 places (sites d’orpaillage) qui accueilleraient pas moins de 800 000 orpailleurs (données issues du Rapport PNUD Mali sur la formalisation, l’organisation et l’encadrement de l’orpaillage au Mali).

Cette présence forte et massive des orpailleurs sur les sites fait craindre une déresponsabilisation des exploitants artisanaux face au danger environnemental et social. La législation malienne dispose que « le permis d’exploitation artisanale est attribué uniquement aux personnes physiques et aux groupes de personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des pays accordant la réciprocité aux Maliens ». Ces personnes physiques sont tenues seulement de veiller à une exploitation excluant l’usage de certains produits chimiques prohibés et interdisant le travail des enfants.

Pour ce qui concerne la réparation des dégâts environnementaux, l’État malien s’en remet au Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés. Ce fonds, alimenté par cinquante pour cent (50 %) de la redevance forfaitaire payée par les titulaires des permis d’exploitation artisanale et de carrière, est destiné, entre autres, aux travaux de fermeture et de réhabilitation des sites miniers artisanaux en fin d’exploitation ou abandonnés.

Cette démarche adoptée par les autorités maliennes ne semble pas satisfaire les défenseurs de l’environnement et les adeptes d’une industrie extractive conciliante avec le développement durable.

L’orpaillage peut-il être durable ?

À l’énoncé de cette interrogation, lors de la 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC), un des experts du Ministère des Mines a rappelé que, durant de longs siècles, le Mali de Kankou Moussa a su exploiter l’or raisonnablement, de sorte à ce que nous puissions en jouir aujourd’hui. Pour ce dernier, la fidélité aux règles de la pratique traditionnelle de l’orpaillage est une garantie en soi d’un développement durable.

Seulement, force est de reconnaître qu’aujourd’hui, ces règles ne suffisent plus à gérer des milliers d’orpailleurs venus de plusieurs horizons sur un seul site.

L’utilisation du mercure, le déversement des stériles et des effluents directement dans les cours d’eau, le travail des enfants et des femmes, l’utilisation de stupéfiants comme la drogue sont autant de signaux qui tendent à confirmer que les règles ancestrales, jadis soucieuses de tous ces paramètres du développement durable, ne sont pas respectées, ou du moins pas connues des orpailleurs d’aujourd’hui.

« Entre 20 et 40 tonnes d’or sont extraites chaque année dans le secteur artisanal. » Ces données, que répétait à l’envi l’ancien président de la Chambre des Mines, Abdoulaye Pona, montrent que ce secteur ne se contente plus seulement d’être une petite source de revenus complémentaires des populations, mais bien une activité économique principale. Dès lors, son non-encadrement pourrait entraîner des conséquences néfastes.

Les rôles des acteurs pour le développement durable.

Selon le rapport « Mines, Minéraux et Développement Durable » de l’International Institute for Environment and Development et du World Business Council for Sustainable Development, « pour parvenir au développement durable, il faut comprendre et définir les rôles, les droits et les responsabilités de tous les intervenants et proposer de nouveaux outils de changement ».

Les collectivités, qui ont en charge l’artisanat minier, ne semblent pas concernées.

L’État du Mali, en entreprenant des réformes législatives et institutionnelles, prend fait et cause pour une exploitation minière responsable et durable. Mais, dans le dispositif de gouvernance actuel, les collectivités, qui ont en charge l’artisanat minier, ne semblent pas concernées par la question centrale de l’impact sur les générations futures des activités de ce sous-secteur.

Les mairies reçoivent une contribution des sociétés minières et des acteurs de l’artisanat minier, mais aucun programme de soutien à la réhabilitation des sites miniers ou encore au développement des infrastructures sociales de base n’est annoncé dans les rapports des ONG évoluant dans le secteur extractif.

La mise en place d’un Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers artisanaux et de lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés, dont le décret d’application implique un seul représentant des collectivités territoriales dans le comité de pilotage, ne semble pas faite pour donner un rôle conséquent à ces acteurs au niveau local pour la gestion durable de l’orpaillage.

Il leur reste, à ces acteurs, de proposer certainement à ce comité des projets transversaux capables de prendre en compte tous les principes de la durabilité de l’exploitation minière à l’échelle artisanale.

Par Baba Sakho.